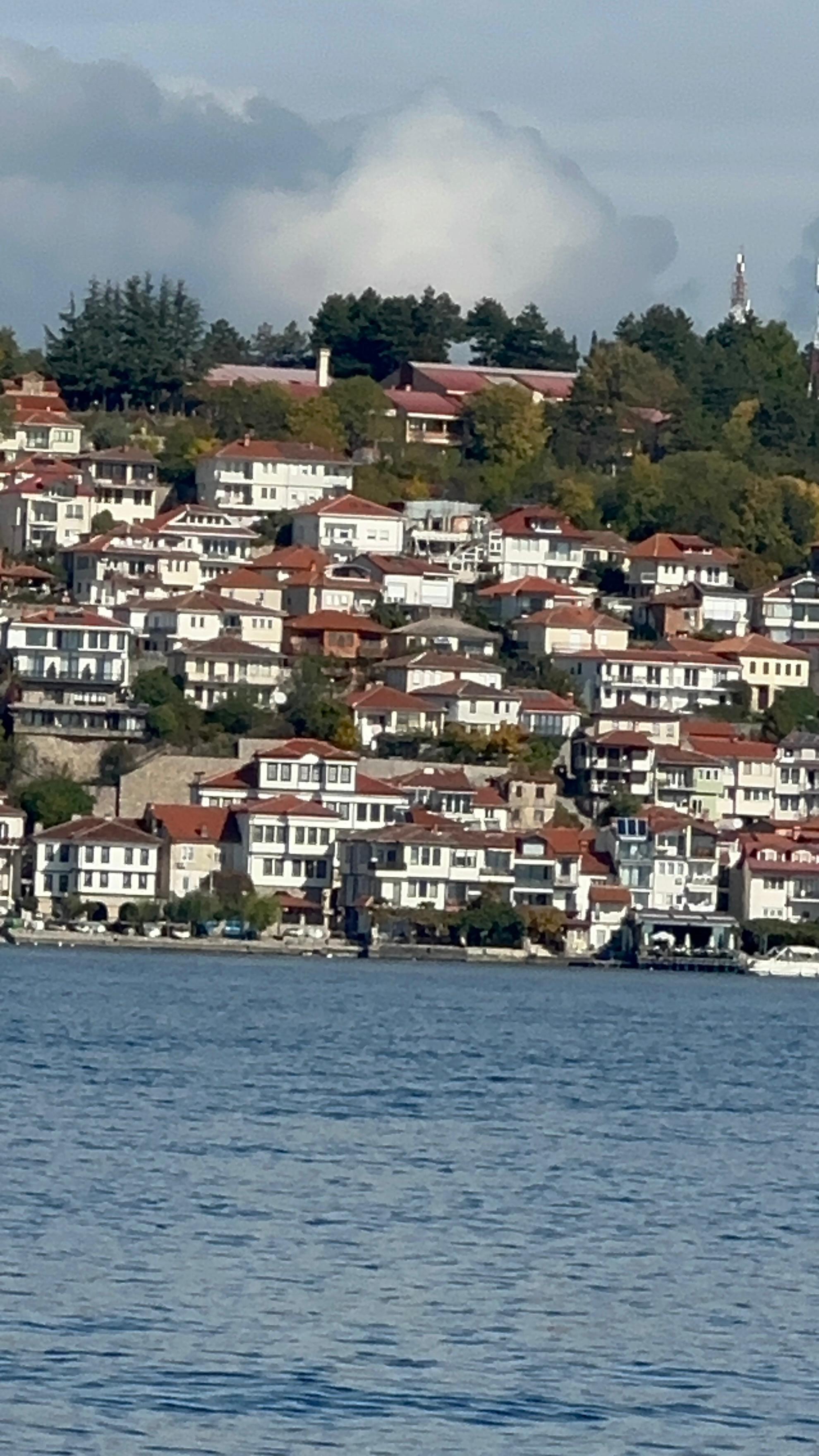

Ohrid, Macedonia del Norte, con casas blancas de techos rojizos que se encaraman densamente sobre una colina. Las edificaciones, de arquitectura tradicional balcánica, descienden hasta la orilla de un gran cuerpo de agua, posiblemente el lago Ohrid, bajo un cielo parcialmente nublado.

Ohrid, Macedonia del Norte, con casas blancas de techos rojizos que se encaraman densamente sobre una colina. Las edificaciones, de arquitectura tradicional balcánica, descienden hasta la orilla de un gran cuerpo de agua, posiblemente el lago Ohrid, bajo un cielo parcialmente nublado.

Enrique Córdoba Rocha

Dyrrachium Albania

El despertar jónico

Dejamos Sarandë, la perla albanesa bañada por el Jónico, cuando el sol aún era una promesa pálida sobre las colinas de olivos. Maripaz —mi infatigable piloto y compañera de ruta— despertó el motor del auto alquilado en Tirana. En la guantera, los papeles del vehículo eran otro pasaporte invisible, tan vitales como los nuestros para coser las fronteras que separan y a la vez unen los Balcanes.

El cruce lento por Mavromati

La carretera serpenteaba como una cinta gris entre montañas verdes y valles profundos, donde el aire aún conserva el aliento de los antiguos ilirios. En Mavromati, la frontera con Grecia, el paso fue una pausa tensa. Los agentes revisaron pasaportes, sellaron documentos y, tras unos minutos de silencioso escrutinio bajo el sol naciente, nos desearon buen viaje con una sonrisa mecánica. Al cruzar, sentí el escalofrío del viajero que pasa de un mundo al otro: Albania quedaba atrás, su brutal belleza se diluía en el retrovisor, y Grecia nos abría sus puertas con aroma a pino y a un mar más azul.

Por los valles del Epiro, hacia el silencio

Avanzamos hacia Igoumenitsa, en la costa, donde hicimos una pausa frente al azul inmenso del mar homónimo. Un restaurante nos ofreció gyros de cerdo especiado, ensalada, yogur y papas. La temporada baja ha dejado las mesas desiertas, los negocios cerrados y el aire impregnado de una quietud densa. Grecia se prepara para el invierno, pero sus colinas siguen abrasadas, doradas por el último sol de octubre.

La ruta siguió por Paramythia, un pueblo suspendido en el ámbar del tiempo, y luego Ioánina, ciudad de lagos y leyendas otomanas. En su orilla, las murallas aún murmuran los ecos de Alí Pashá, el temido «León de Epiro». Continuamos hacia Grevena, entre valles cubiertos de un manto de abetos, cruzando puentes de piedra que desafían la gravedad, sacados de un grabado veneciano.

Entre fronteras y la elegancia olvidada

En la frontera de Niki, los gendarmes griegos inspeccionaron de nuevo los papeles del coche y sonrieron al oír que veníamos «desde Tirana». A pocos metros, el cartel de bienvenida a Macedonia del Norte anunciaba un nuevo alfabeto, otro idioma, otra historia. En Bitola, nos recibió la elegancia marchita de una ciudad que fue cruce de imperios. Visitamos el monumento a Filipo II, padre de Alejandro Magno; la iglesia de San Demetrio; la mezquita de Yeni y la torre del reloj, donde las horas parecen sonar con un acento más profundo. En la calle peatonal Shirok Sokak, la vida latía entre cafés y terrazas: jóvenes, familias, viajeros. En sus rostros se mezclaba el Oriente con el Occidente, como si aún resonara la audaz herencia del conquistador macedonio.

El lago que es la memoria del mundo

A las seis de la tarde llegamos a Ohrid, y el primer golpe de vista fue un hechizo ancestral. Desde la orilla, el lago parecía un espejo sagrado, una superficie de plata bruñida. Las cúpulas bizantinas y los techos rojizos se reflejaban en el agua como una pintura viva, inestable. Al caer la noche, caminamos por el malecón, entre vendedores de perlas y turistas dispersos. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, respira una espiritualidad milenaria: en sus colinas aún se oyen, para quien sepa escuchar, las voces de santos, monjes y poetas.

A la mañana siguiente nos embarcamos con el capitán Nanik en un pequeño bote de madera. Pasamos frente a la iglesia de San Jovan Kaneo, colgada en el aire sobre un acantilado, y seguimos hacia la iglesia de Zaum; la bahía-museo de los huesos, donde se reconstruyen palafitos de antiguas aldeas lacustres. Finalmente, llegamos al monasterio de San Naum, un santuario donde las aguas brotan con un secreto de manantiales subterráneos y los pavos reales caminan como guardianes entre cipreses.

Epílogo de ruta: La geografía del tiempo

Por estos valles y montañas de Albania, Grecia y Macedonia han pasado héroes, conquistadores y soñadores. Aquí nació la idea de la expansión, la leyenda de Alejandro Magno, que partió de estas tierras para unir Oriente y Occidente. Las legiones romanas cruzaron hacia Dyrrachium —la actual Durrës—, dejando calzadas y fortalezas que aún resisten la erosión del tiempo. Por los caminos de piedra peregrinaron los monjes bizantinos que llevaron el alfabeto cirílico, y siglos más tarde, los partisanos de Enver Hoxha combatieron entre estos bosques durante la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, nosotros —viajeros del siglo XXI— seguimos esas huellas con la humildad de quien busca entender el alma esquiva de los Balcanes. Mañana partiremos hacia Montenegro, dejando atrás otro capítulo de esta travesía por la geografía del tiempo, con nuevos amigos, paisajes y silencios que se quedan para siempre incrustados en la memoria.

Este lugar corresponde a la ciudad de Bitola, Macedonia del Norte, identificada por el escudo de armas municipal en la parte inferior derecha del cartel.

Este lugar corresponde a la ciudad de Bitola, Macedonia del Norte, identificada por el escudo de armas municipal en la parte inferior derecha del cartel.

Hoy, nosotros —viajeros del siglo XXI— seguimos esas huellas con la humildad de quien busca entender el alma esquiva de los Balcanes.

Hoy, nosotros —viajeros del siglo XXI— seguimos esas huellas con la humildad de quien busca entender el alma esquiva de los Balcanes.