La chica bonita que llegó a Nueva York.

La chica bonita que llegó a Nueva York.

María Angélica Aparicio P.

Nunca sabemos qué suerte nos espera cuando llegamos a una ciudad extraña. Tentamos al diablo de día y de noche mientras intentamos acomodarnos en los distintos escenarios de la ciudad. Con gafas oscuras, nos damos a la tarea de caminar, de mirar los monumentos –ahora sí con aprecio–; de detallar las fuentes de agua, las esculturas, los parques internos. Vemos el cruce de las calles, los autos que ruedan, las bicicletas, sentimos el ruido estruendoso de las motos. Todo como una camisa recién puesta sobre el cuerpo. ¿Qué es? Es el costo de escoger otro país para pasar en éste, una corta temporada.

Un buen día, la chica bonita llegó a Nueva York. Era una ciudad nueva, bulliciosa, distinta para ella. La joven Liati sufrió un vértigo al descubrir otro mobiliario en los andenes, al ver aquellos rascacielos que, por su altura, parecían llegar hasta la nube más próxima. Se le saltó el corazón al conocer el Central Park. Su nombre era Liati Benyamini. Por su apellido, era fácil preguntarse si había nacido en Israel, en esa tierra de 22.000 km cuadrados. Y si, su nacimiento se había dado aquí justamente, en el fantástico balneario de Tel Aviv.

Liati era una joven disciplinada y responsable, estudiosa por naturaleza. Tenía 25 años cuando puso sus pies en Nueva York para hacer un curso de seis meses. Su futuro, estuviera en Estados Unidos o en Israel, olía a gloria. Se le facilitaban las letras, también la docencia y la traducción. Había obtenido su licenciatura en lingüística y en literatura inglesa. Hablaba el inglés como si se tratara del hebrero, su idioma natal. Y hablaba hebreo con absoluta fluidez.

Liati describe a Tel Aviv como un paraíso que no podía compararse con nada. Ni las aguas del mar, ni los cielos esplendorosamente azules, ni el sol de sus atardeceres, se podían encontrar en otra parte. Esto decían sus ojos y sus sentimientos en el momento de tenerlos ante sí. Añoraba Tel Aviv mientras estudiaba en Nueva York. Igual le ocurría con el Sinaí, ese desierto enorme que hacía frontera con Israel. Al Sinaí viajaba para bucear y valorar los peces bajo un mar de aguas azules.

La vida de Liati giró trescientos sesenta grados cuando conoció a un joven de ojos «almendrados» y pestañas intensamente largas. Tenía 27 años, dos años más que ella. Se llamaba Hilmi Nasser. Se parecía a un hippie con su melena larga y encrespada. Hilmi llevaba cuatro años en Nueva York. Había obtenido una visa de estudiante y vivía en el sudoeste de Brooklyn, uno de los cinco distritos que conforman esta encantadora ciudad. En su taller de artista, pintaba caras y paisajes en óleo, acrílico y lápiz.

Los padres de Hilmi habían dejado Hebrón para instalarse en la ciudad de Ramala, situada en el territorio de Cisjordania. A veintiún km se encontraba la bella Jerusalén y se podía ir en auto para conocerla. Vientos y lluvias constantes llegaban hasta Ramala. Hilmi le contaba a Liati que en esta ciudad no había mar, que la distancia de Ramala hasta el mar de Tel Aviv era un paseo de uno día o dos, si la suerte los acompañaba. Pero también dijo, entre risas y con sarcasmo, que no sabía nadar.

El destino los puso en la misma barca, y desde ese primer encuentro, se prendió una chispa que ardió durante meses. La conexión fue invencible. Liati y Hilmi vivieron juntos en el apartamento del guapo pintor, muy enlazados con las pinturas, los cuadros, los colores, el desorden propio de este joven que solo pensaba en pintar. Sus vidas giraban como una ruleta china hasta el día que abandonaron Nueva York. Se fueron –cada quien por su lado– con los recuerdos que dejaba este deslumbrante romance de juventud.

Hilmi regresó a Ramala entre la felicidad y la nostalgia. Estaba loco por visitar su núcleo familiar, ver a su madre, hablar con sus hermanos, primos, sobrinos y tíos. Añoraba a esa inmensa familia que, durante cuatro años, vivió pendiente de sus aventuras por Nueva York. Liati regresó a su entrañable Tel Aviv. Volvió a sus playas, al mar, al estruendo nocturno, a los cursos que le faltaban para terminar la universidad.

Desde sus nuevos refugios: Liati en Tel Aviv y Hilmi en Ramala, sabían que su relación era peor que un cáncer terminal, superior a un sunami a punto de provocar olas de 15 metros y dejar el mundo vuelto añicos, si su historia se contaba. Ni los Benyamini ni los Nasser aceptarían, jamás, que sus hijos permanecieran juntos, que chocaran sus manos, o se abrazaran bajo una puesta de sol espectacular. Estaban condenados a sepultar el romance neoyorquino y llevárselo, consigo, hasta el último tramo donde se cierra el cielo que nos cubre a todos.

En Ramala, Hilmi Nasser se instaló en una preciosa casa de campo. Arregló la entrada de piedra y su jardín estaba saturado de maleza. Hizo las paces con la naturaleza, con los pájaros que revoloteaban en los árboles cercanos, y se propuso instalar un taller para seguir con sus pinturas. Poco después perdió la vida. Falleció bajo las aguas del mar de Tel Aviv. Lo sacaron muerto del fuerte oleaje que produjo el mar aquél día que lo visitó. Volvieron a recordar que nunca había aprendido a nadar.

Hilmi era un orgulloso palestino de esta zona del Medio Oriente que, por años, ha sido centro de disputas entre israelíes y palestinos; es la misma tierra que arde hoy bajo el fuego y los escombros desde los ataques perpetrados por Hamás en octubre de este año. Hilmi se había declarado un defensor de la paz entre estos pueblos de mentes y costumbres distintas. Nunca propagó el porte de armas, se opuso a usarlas contra cualquier niño, adolescente o figura israelí.

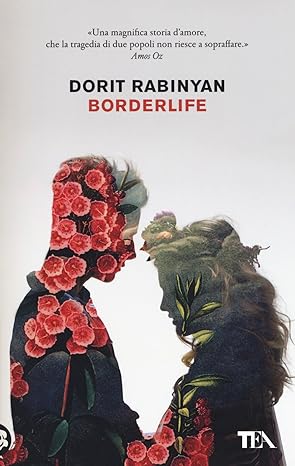

Dorit Rabinyan es la escritora que narra la conmovedora historia de esta pareja de jóvenes que se conoció durante su estancia en Nueva York, y que yo recojo para contarlo. «Borderlife». Así tituló su libro en inglés. Su trama, descriptiva y apasionada, causó controversia en Israel porque actualmente, como en el año 2014 –cuando lo publicó–, era impensable que israelíes y palestinos pudieran establecer algún tipo de vínculo afectivo. Por esta razón, Liati naufragó entre su fruto prohibido –Hilmi Nasser– y la aflicción de que sus padres conocieran su dolor.

La lectura de «Borderlife» fue prohibida, finalmente, en la enseñanza básica y media de Israel.