María Angélica Aparicio P.

Eran unas chicas adolescentes cuando abordaron el tren. Les dijeron que trabajarían durante tres meses, lejos de casa, en una fábrica donde las esperaban para fabricar zapatos. Ninguna sabía más detalles de este viaje precipitado, un poco extraño, pero estaban entusiasmadas con la idea. Llevaban cerca de un año sin estudiar, pues con las escuelas cerradas, ya estaban ansiosas de hacer algo instructivo.

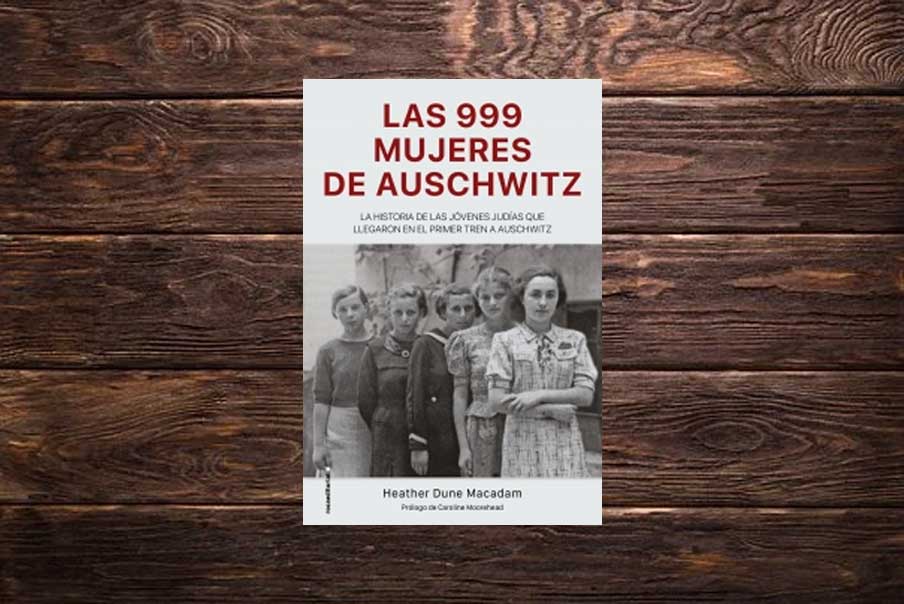

La escritora Heather Dune Macadam nos describe en su libro publicado en el 2019, las situaciones que vivieron estas mujeres –de trece a treinta y tres años de edad– cuando, engañadas, subieron con sus maletas repletas de prendas, sus joyas puestas y su mejor vestido, en los vagones que solían utilizarse para transportar ganado. Vigiladas por la Guardia Hlinka, –policía de jóvenes eslovacos– se apretaron unas contra otras, en un espacio reducido, para ir hacia un rumbo desconocido. Cuando el tren se detuvo, finalmente, estaban en un terreno que nadie había visto antes: era el campo de concentración de Auschwitz.

Para los habitantes del planeta corría el año 1942, un tiempo difícil en Europa. La guerra mundial estaba en toda su efervescencia: Alemania devoraba al mundo por aire y tierra. Polonia estaba en manos de los alemanes, y el rumor de acabar con los judíos se extendía un poco todos los días. Los implacables guardias de la SS se preparaban para actuar, como bestias, en los campos de concentración que se abrían en los países ocupados por Hitler. ¡La locura!

Heather nos relata en «Las 999 mujeres de Auschwitz» que las chicas judías se volvieron mujeres en pocas semanas. Dejaron de tener sus cortas edades ante la barbarie de los alemanes: las tatuaron, las raparon, les quitaron su ropa y sus pertenencias, las pusieron a trabajar en demolición, bajo un frío que, al meterse entre la piel hasta los huesos, las hacía ver chispas de todos los colores. Ninguna sabía cómo demoler techos, paredes o pisos.

Tipos como Heinrich Himmler –oficial de alto rango del gobierno nazi– resolvieron que estas niñas judías de Eslovaquia, educadas para actividades culturales e intelectuales, podían derrumbar las casas del sector para ampliar las dependencias de Auschwitz. A cambio, recibirían una comida al día: una espantosa sopa que parecía un engrudo, con una pequeña ración de pan. Frutas, verduras, proteínas, golosinas, carbohidratos y refrescos no tuvieron cabida en la nueva vida laboral de estas chicas.

A Auschwitz llegaron judíos de Francia, Bélgica, Grecia, Noruega, Yugoslavia y Hungría. ¡Eran miles! Primero chicas de escuela; después jóvenes varones, inocentes y temerosos, que no entendían qué estaban haciendo en semejante lugar y con la nieve encima. Pero igual que las chicas, fueron llamados al ayuntamiento de sus pueblos por parte del gobierno, para dejar a sus familias. Muchos no regresaron nunca: se encontraron con la muerte cuando todavía soñaban con terminar sus estudios escolares y universitarios, y casarse.

En un tren –correspondiente al transporte número seis– se agolparon 999 mujeres para llegar a Auschwitz en el mes de abril de 1942. Cuatro meses después –en el mes de agosto– habían muerto 885. Murieron por inanición, por enfermedad o por desobedecer las estúpidas normas impuestas por los alemanes. Una sola infracción: gritar, desatender el trabajo o pedir auxilio, tenía como resultado el fusilamiento. Ahora sobrevivían 114 atormentadas jovencitas.

Las órdenes autoritarias que se daban en Auschwitz al mando de la Hlinka –policía eslovaca- y al mando de las SS que dirigían los campos de concentración de Europa, se atendían sí porque sí. Caminar descalzas sobre la nieve, someterse a experimentos médicos injustificados, permanecer de pie durante 24 horas; extender los brazos por un tiempo indefinido, evadir el trabajo, callar los robos y las enfermedades de otras mujeres…en fin. Las órdenes eran un despojo total de derechos y libertades humanas.

En Auschwitz, la Hlinka estaba integrada por jóvenes de quince a dieciocho años que estudiaban en las escuelas de Eslovaquia. Eran compañeros de salón de muchas eslovacas presas en ese campo. ¡Unos chiquillos adolescentes que se sintieron los poderosos del mundo! Con sus fusiles y sus gritos, capturaron a sus amigas, a los conocidos de sus escuelas, a las familias judías para internarlas, como ratones de experimento, en Polonia.

La Hlinka y los SS –policía alemana– se juntaron, en Eslovaquia, para romper los cristales de las tiendas judías, apalearlos en vías públicas, usar sus látigos cuando los reconocían en las calles. Ayudaron a meterlos, bajo amenazas, en los trenes que se dispusieron para transportarlos. Heather Dune comenta, en su libro: «Las 999 mujeres de Auschwitz», que ayudaron a tatuarlas, a clasificarlas según sus habilidades, y a determinar cuáles continuarían vivas y quienes perderían la vida de inmediato.

Pero hay momentos en que todo se revierte. En el campo de Bergen Belsen, situado en el norte de Alemania, los soldados que liberaron este campo de las garras alemanas –del grupo aliado–, cogieron presos a los integrantes de la Hlinka y de las SS. Siendo igual de autoritarios y sin remordimiento alguno, los hicieron caminar frente a los judíos y europeos que estaban vivos. Los obligaron a cargar los cadáveres –que ellos mismos habían apaleado– hasta las fosas comunes situadas varios kilómetros adelante, y a enterrarlos como se merecían: con dignidad.

Quince días antes, en este mismo campo de Bergen Belsen, una judía conocida como Ana Frank, falleció de tifus a muy temprana edad.

Autora